Предание о Далматской иконе связывает её появление в монастыре с его основателем — преподобным Далматом, который в 1644 году поселился в пещере в месте впадения реки Течи в реку Исеть и принёс с собой икону Успения Богородицы из Невьянского монастыря, в котором принял постриг. В 1651 году образовавшийся вокруг кельи Далмата монастырь был сожжён войском сибирского царевича Девлет-Гирея, но икона, по преданию, не пострадала от огня (обгорела только её задняя сторона). Впервые историю об иконе Богородицы из Далматской обители сообщает челобитная игумена Далматовского монастыря Исаака и келаря Никона к царям Ивану и Петру Алексеевичам с просьбой о пожаловании средств на монастырское строительство. При этом игумене в 1707 году в монастыре был построен каменный Успенский собор, в который поместили Далматскую икону. В XVIII веке икона была украшена серебряным позолоченным окладом.

пятница, 28 февраля 2025 г.

Празднование в честь Иконы Богородицы Далматская.

Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери.

четверг, 27 февраля 2025 г.

12-ть греков, строители соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.

Художник Auguste Toulmouche.

Художник Огюст Тульмуш (Auguste Toulmouche) (1829 — 1890) родился в Нанте (Франция).

среда, 26 февраля 2025 г.

Художник Jan Davidsz de Heem.

Художник Ян Давидс де Хем (Jan Davidsz de Heem) (1606 — 1683/1684) родился в семье великого художника Давида де Хема.

вторник, 25 февраля 2025 г.

Святитель Алексий Московский, митрополит Киевский и всея Руси, чудотворец.

25 февраля день памяти.

Святитель Алексий, митрополит Киевский и всея России чудотворец (в миру Елевферий) родился в 1292 году (по другим данным, 1304) в Москве в семье боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского княжества.

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

Сегодня, 25 февраля по новому стилю, один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ. Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен.

суббота, 22 февраля 2025 г.

Художник Эллен Игл.

пятница, 21 февраля 2025 г.

Московский международный кинофестиваль.

21 февраля 1935 года, в кинотеатре "Ударник" открылся первый в СССР - "I Московский международный кинофестиваль". Московский кинофестиваль 1935 года (или Советский кинофестиваль в Москве) — первый международный кинематографический смотр в СССР.

Художник Сергей Дорофеев.

Художник Сергей Владимирович Дорофеев родился в 1969 году в Запорожье.

четверг, 20 февраля 2025 г.

Художник Юрий Пименов.

Художник Юрий Иванович Пименов (1903 — 1977) – живописец из СССР, Лауреат большого количества советских премий, Народный художник СССР, сценограф и театральный художник, профессор.

среда, 19 февраля 2025 г.

Преподобный Вукол Смирнский, епископ.

Преподобный Вуко́л Смирнский, епископ - 19 февраля день памяти.

День орнитолога.

День орнитолога в России ежегодно отмечается 19 февраля. Сегодня чествуют зоологов, которые профессионально изучают птиц: их биологию, физиологию, поведение, распространение и видовое разнообразие.

Сургут.

19 февраля 1594 г. Наказ царя Фёдора I Иоанновича об основании города Сургута.

вторник, 18 февраля 2025 г.

День батарейки - Battery Day.

18 февраля ежегодно отмечают необычный праздник - День батарейки, который посвящен важной роли этого небольшого, но неотъемлемого устройства в нашей современной повседневной жизни. Сегодняшний праздник - это возможность отдать должное технологическому чуду, которое питает наши устройства и делает их портативными и удобными.

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский.

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский - 18 февраля день памяти.

понедельник, 17 февраля 2025 г.

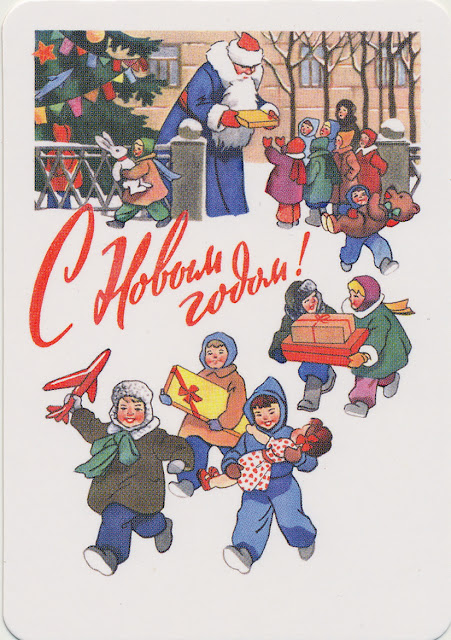

Карманные календарики - Ретро.

Коллекция карманных календариков - 24 фото.

Новогодние Ретро календарики на 2025 год.

Издательство: ООО "Мир открыток"

http://www.mir-otkrytok.com

Сделано в России.

Св. Благоверный великий князь Георгий (Юрий) Всеволодович, Владимирский.

17 февраля – день памяти святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича – основателя Нижнего Новгорода.

воскресенье, 16 февраля 2025 г.

Медаль «За спасение утопающих».

Медаль «За спасение утопающих» — государственная награда СССР, Российской Федерации. Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1957 года.

Собор святых Пермской митрополии.

16 февраля день памяти. (переходящая дата)

Дата празднования Собора святых Пермской митрополии – первое воскресенье после 11 февраля (29 января). Собор утвержден благословением Святейшего Патриарха Кирилла от 4 января 2015 года. Празднование внесено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 10 мая 2015 года.Художник Dang Van Can.

Искусство этого вьетнамского художника примечательно не только оригинальным замыслом и цветовым решением. Его земляки говорят о том, что Dang Van Can пишет потаенный Вьетнам, которые недоступен взору праздного туриста.

суббота, 15 февраля 2025 г.

Спасские ворота. Коломенское.

Задние, или Спасские ворота, — архитектурный памятник XVII века на территории музея-заповедника Коломенское. Ворота расположены у западной границы Государева двора и с конца XVIII века служили основным въездом на хозяйственный двор царской резиденции.

День памяти воинов-интернационалистов.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля.

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший в объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

пятница, 14 февраля 2025 г.

Мученик Трифон Апамейский, Никейский.

День памяти 14 февраля.

Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии – Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада.С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана (238–244).

Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы – веры в Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их.

Когда на царский престол вступил император Декий (249–251), жестокий гонитель христиан, эпарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям, били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона.

Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился, благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях, и испросил у Господа особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде, чем воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки Божии. Это событие произошло в городе Никее в 250 году.

Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели предать погребению в городе Никее, в котором он пострадал, но святой Трифон в видении повелел перенести его тело на свою родину в селение Кампсаду. Это и было исполнено.

Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви.

Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время царской охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он остановился под Москвой, в месте, ныне называемом Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю – мученику Трифону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Через некоторое время на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.

Мученику Трифону особо молятся об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов, во время голода.

Источник: Азбука веры.

Карманные календарики - "Советские открытки".

Серия - " Советские открытки " на 2025 год.

Иллюстрации художников - И.Н.Гундобин

- В.И.Четвериков

ООО " Издательская группа "КАРДОС". г. Москва.

0+

четверг, 13 февраля 2025 г.

Мученица Трифена Кизическая.

13 февраля день памяти - Мученицы Трифены Кизической.

Советский пароход «Челюскин».

13 февраля 1934 г. Советский пароход «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул в Северном Ледовитом океане.

Советская антарктическая станция «Мирный».

13 февраля 1956 г. Заработала первая советская антарктическая станция «Мирный»

Художник John Maler Collier

Художник Джон Кольер (John Maler Collier) (1850 – 1934) – английский живописец, который жил на рубеже девятнадцатого и двадцатого века, один из самых известных художников Братства прерафаэлитов.

.webp)